【福井市の塾が解説】学診「社会」の出題傾向と対策ポイント|令和7年度最新版!

こんにちは!英心うえの塾の堀江です。

現在、二の宮本校で中学生の社会の集団授業を担当しています。

いよいよ、受験生のみなさんにとって大切な「学力診断テスト(学診)」の時期が近づいてきましたね。

この時期になると、「社会は暗記が苦手だから不安…」「どんな風に勉強したらいいの?」という声をよく耳にします。

そこで今回は、令和6年度の学診社会の出題傾向をもとに、

今年(令和7年度)の対策を分かりやすくまとめました。

実際の出題例も紹介しながら、どんな力が求められているのか、どう勉強すれば得点アップにつながるのかを詳しく解説していきます。

近年の学診社会は「資料活用力」重視のテストに変化!

ここ数年の学診社会では、「知識量」よりも**“資料を読み取る力”を重視する出題が明確に増えています。

特に昨年度(令和6年度)からは、出題の狙いとして「資料活用」**が公式に明記され、実際の問題構成にもその傾向が強く表れました。

「地理・歴史・公民それぞれの分野で、資料を見て、そこから考察できる力を問う」――。

つまり、教科書の丸暗記ではなく、社会の仕組みを“考える”テストへと進化しているのです。

この変化により、今後の学診では「地図・グラフ・表・新聞記事」などをもとに考察する問題が主流になっていくと考えられます。

過去の配点と問題構成の変化をチェック!

学診社会は、実は2〜3年ごとに出題の形式や配点が変わるテストです。

令和2年以降の傾向を整理すると、以下のように移り変わっています。

| 年度 | 記述配点 | 問題数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| R3・R4 | 約30〜40点 | 約45問 | 記述多めの構成 |

| R5 | 約25〜30点 | 約50問 | 選択問題が増加 |

| R6(昨年度) | 約23点 |

約60問(過去最多) |

資料読解中心、スピード重視の構成 |

試験時間はわずか50分。

60問近い問題を解くには、1問あたり約50秒以下で判断していかなければなりません。

「知識をゆっくり思い出す」よりも、「資料を見て瞬時に分析する」力が重要。

この点を意識して、普段から演習量を増やしておくと大きな差がつきます。

各大問の構成と特徴

令和6年度の学診社会は、例年と同じく以下のような4大問構成でした。

| 大問 | 分野 | 配点 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 第1問 | 世界地理 | 約20点 | 統計・地図・グラフからの読み取り中心 |

| 第2問 | 日本地理 | 約20点 | 福井県に関する出題が半数を占める |

| 第3問 | 歴史 | 約40点 | 記述・因果関係を問う問題が多い |

| 第4問 | 公民 | 約20点 | 資料をもとに身近な社会の仕組みを考える問題 |

特に昨年度の大問2では、北陸新幹線の話題や嶺南のリアス海岸の地形に着目するなど、福井県に関する出題が大問2全体の半分ほどありました。

県内の地理や産業構造を問う問題も多く、「地域理解」が得点差を分ける要素となっています。

実際の出題例|“知っている”より“読み取る”

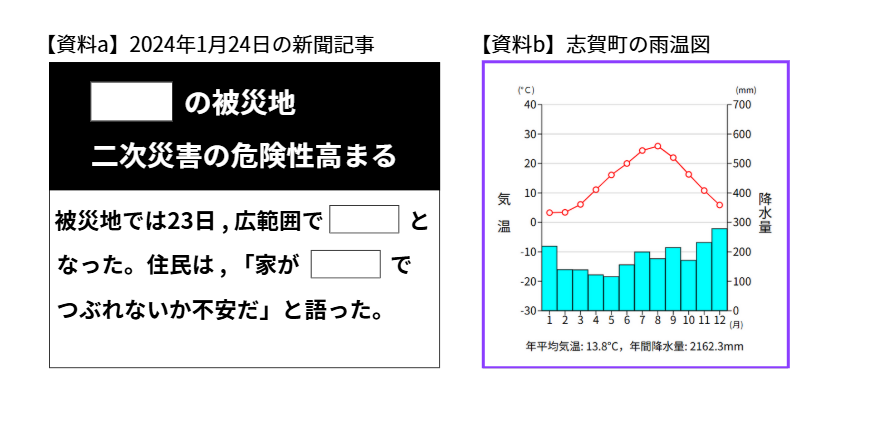

昨年度の出題から、特徴的な問題をひとつご紹介します。

「石川県志賀町は、今年(令和6年)1月1日に発生した能登半島地震で大きな被害を受けました。次の資料aは、1月24日に発行された新聞記事です。□に当てはまる言葉を、資料bを参考にして答えなさい。ただし3つの□には同じ言葉が入ります。」

この問題の正解は「雪(大雪・降雪でも可)」です。

しかし実際に生徒たちが初めて過去問演習として挑戦した際、「津波」「大雨」と答えた人が多数。

正解できた生徒の方が少数派でした。

ポイントは次の2つです。

-

新聞記事の日付が「1月24日」=震災直後ではないこと

-

雨温図から「1月の降水量が多い」=降雪が考えられること

資料aの「□でつぶれないか不安だ」という表現からも、重みでつぶれる=雪が妥当と判断できます。

このように、与えられた資料を冷静に読み解く力が高得点のカギになるのです。

対策①|資料活用問題は「飛ばしてから挑戦」でもOK!

資料活用型の問題の中には、ご紹介した出題例のように教科書知識がなくても資料さえ読めば解けるタイプがあります。

一方で、情報量が多く「どこを見ればいいか分からない」と感じる問題も多いです。

苦手な子は、最初から全部を完璧にしようとせず、分からない問題を一旦飛ばして、あとで資料問題に挑戦するのも戦略です。

ただし、知識を軽視してはいけません。

特に歴史分野の記述問題では、資料を根拠にしつつ「これまで学んだ内容を使って説明する力」が問われます。

暗記+思考の両輪を回すイメージで対策を進めましょう。

対策②|時間配分を意識して解く練習を!

ここ数年、問題数がどんどん増えているため、**“速く・正確に”**が合格のキーワード。

「10分かければ絶対解ける1問」よりも、「すぐに解ける10問を確実に取る」方が圧倒的に有利です。

たとえば、地理が苦手で公民が得意な生徒は、大問4の公民から解き始めるのもあり。

最初から順番通りに解く必要はありません。

「どの分野で得点を稼ぐか」を意識して、自分なりの解く順番を決めておきましょう。

対策③|記述問題は“部分点狙い”でも絶対に書く!

記述問題は令和6年度で約23点分。

100点満点中の約4分の1近くが、記述・説明問題から配点されています。

「記述はめんどくさいから捨てる…」というのは本当にもったいない!

なぜなら、「2つの資料から読み取れることを答えなさい」というタイプの問題では、1つの資料だけでも理解できていれば途中点が入ることが多いからです。

完全な正答を目指すよりも、自分の考えを言語化して書く習慣をつけることが重要です。

対策④|社会も“読解力”がすべて

社会という科目は、「国語力がある子が強い」と言われます。

暗記が完璧でも、問題文の指示や資料中の条件を読み落とせば、思ったように点が取れません。

つまり、社会もまた“読解科目”。

「文章を丁寧に読む・条件を整理する」ことを意識して練習することで、点数の安定感が一気に上がります。

まとめ|「資料を読む力」で合否が変わる

学診社会で高得点を取るための最大のポイントは、

限られた50分の中で、資料を正確に読み取り、自分の言葉で答える力

にあります。

英心うえの塾では、過去問や類題を使いながら「資料活用」形式の問題演習を行い、スピード・読解力・記述力を総合的に鍛えています。

今年の学診(令和7年度)に向けて、ぜひ早めに対策を始めましょう!

不安がある人は、ぜひ一度教室に相談してくださいね。

🧭この記事のまとめ

-

学診社会は「資料活用力」を重視した内容に変化中

-

問題数が増加、時間配分の工夫がカギ

-

地理・歴史・公民の4大問構成は基本だが、福井県関連出題もあり

-

記述問題は20点以上!途中点を狙って必ず書こう

-

社会も読解力が命。国語力のある子が強い

【福井で塾をお探しの方へ】体験授業&個別相談 受付中!

💭「勉強方法に不安がある」

💭「効率よく成績を上げたい」

そんな方は、ぜひ一度ご相談ください!

福井で中学受験・高校受験に強い学習塾として、英心うえの塾はお子さまの力を最大限に引き出します。